以前没有完整听过《Born This Way》这张专辑,看完 Coachella 音乐节上 Lady Gaga 的表演之后,被《Scheiße》的舞台设计震撼到了,妈的怎么能艺术成这样,于是就循环了一下午。

🙋 在做什么

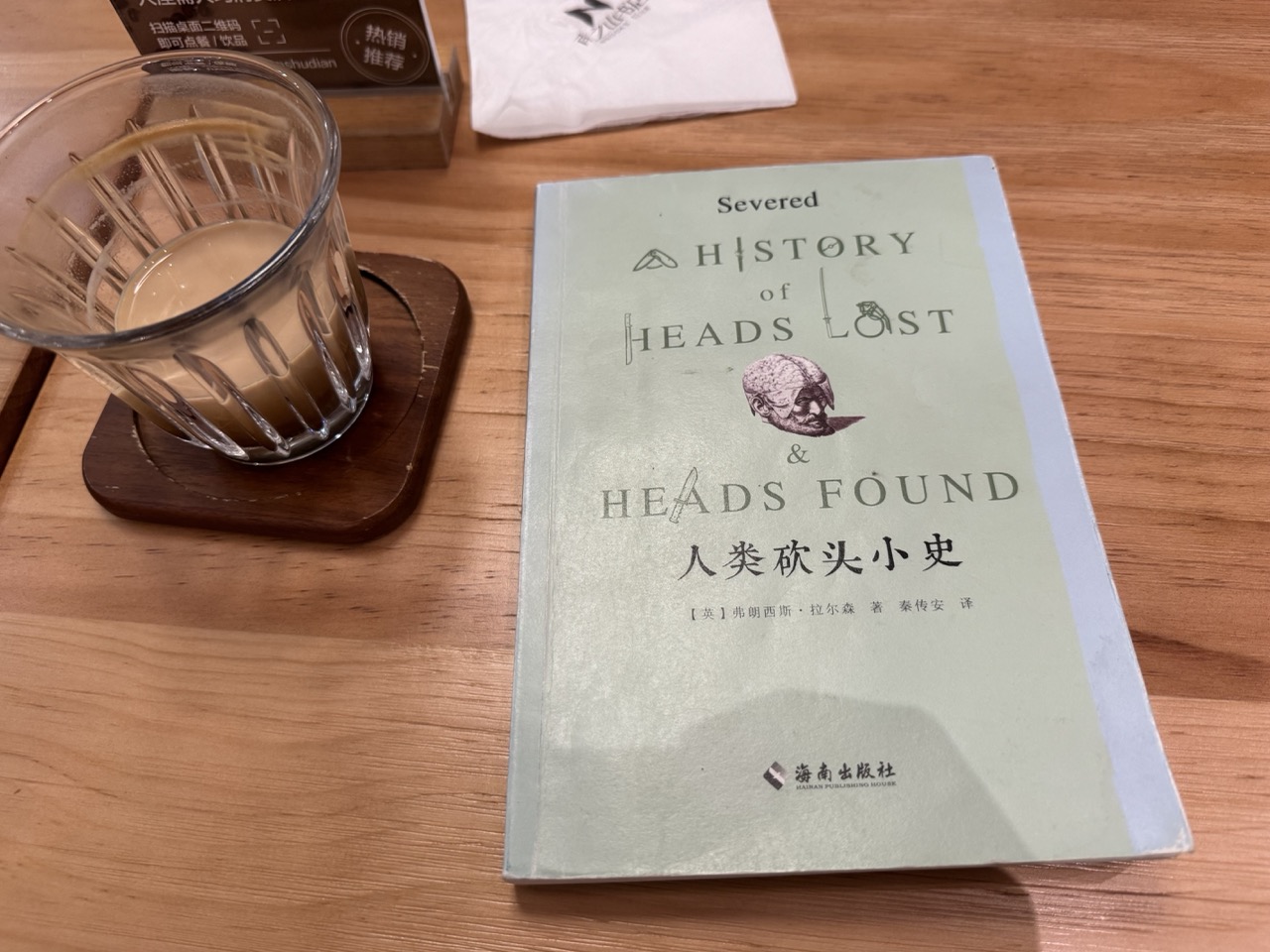

周三的时候决定什么也不做,放松一下,于是早上上完课就出门溜达了。先去了一家书店,点了一杯椰奶 Dirty,拿了一本有意思的小书读。下午去中央公园逛了逛,工作日没什么人,很清静。回宿舍之后给自己冲了一杯花魁,然后吃完饭去上班。

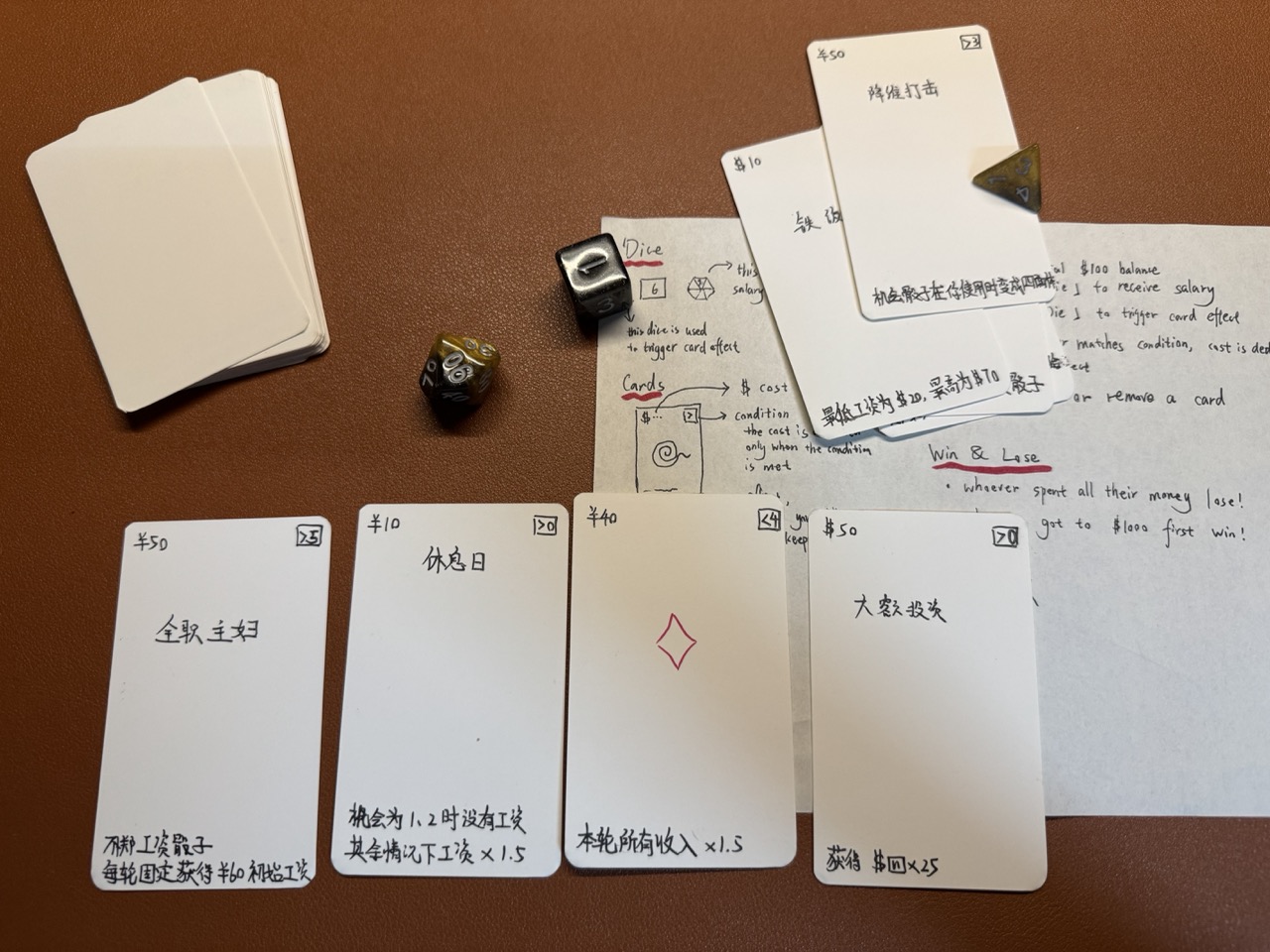

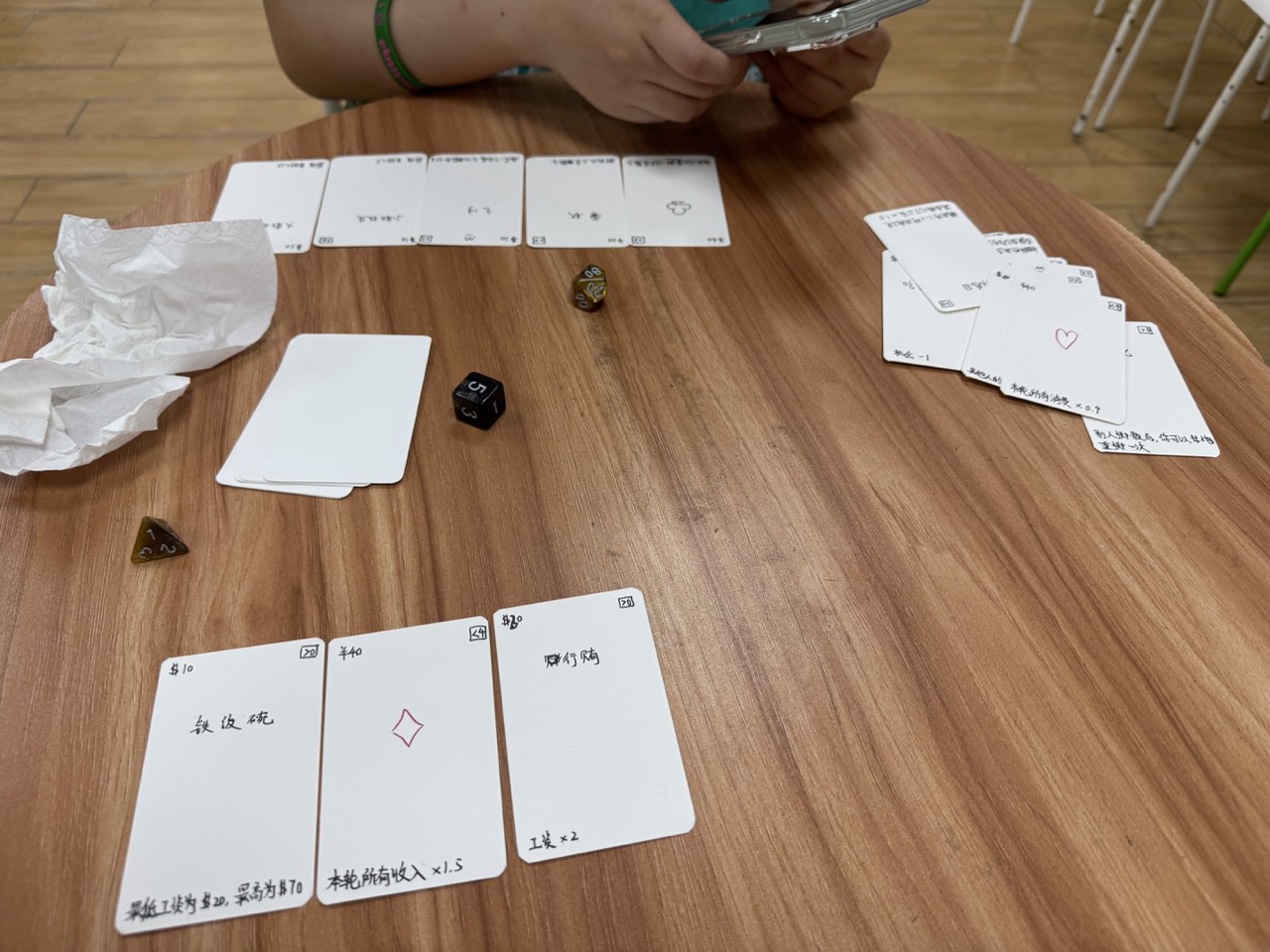

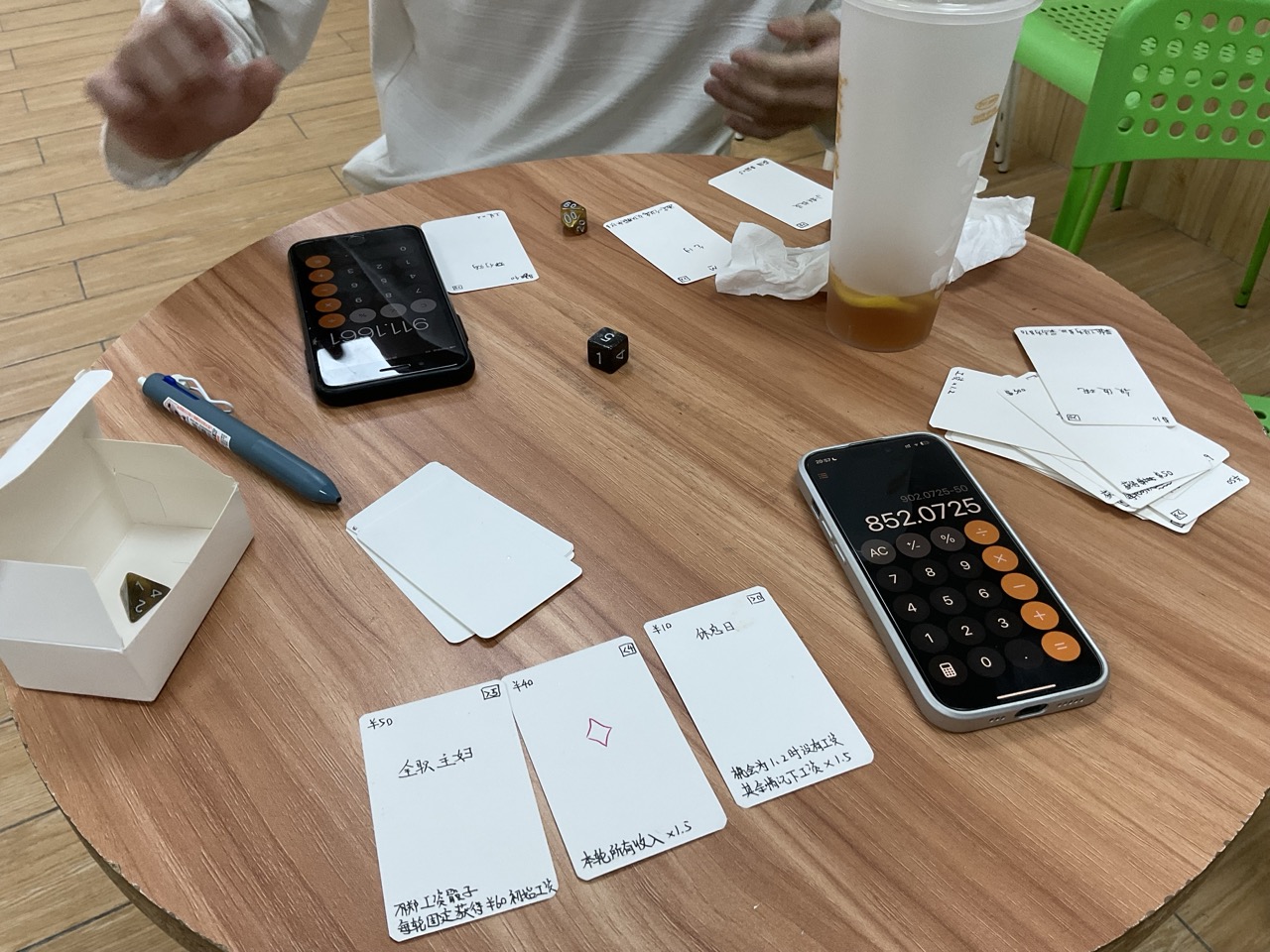

这周还做了一个卡牌游戏的 prototype,上班的时候摸鱼和学生以及同事玩了玩,得到了不错的评价。玩的过程很欢乐,虽然机制硬核到每个玩家都要拿拿计算器一直算分数,但掷骰子和算倍率挺爽的。

但问题是,我怎么自己一次都没赢过啊!

📖 本周阅读

局外人

为了善始善终,功德圆满,为了不感到自己属于另类,我期待处决我的那天,有很多人前来看热闹,他们都向我发出仇恨的叫喊声。

因为无意中发现了加缪的一句话「一切特立独行的人都意味着强大」,再加上不久前读了司汤达的《红与黑》,对法国文学也颇有兴趣,于是逛书店时就拿了加缪写的这一本《局外人》。

译者柳鸣九在序言中是这样描述主人公默尔索的:

是什么,他就说是什么。他拒绝矫饰自己的感情,于是社会就受到了威胁。

默尔索与女友玛丽谈起巴黎时,说「很脏。有不少鸽子,有些黑乎乎的院子,人们有白色的皮肤。」当他在上法庭前与法官会面时,法官颤抖、情绪激动,但默尔索只觉得热、难受、可怕,甚至可笑。对于默尔索来说,厌烦的情绪大于悔恨,生理感受要大于情感。

默尔索对于许多事情的态度都是「可有可无」的,因为他不像其他人那样觉得一切都很重要、很复杂。

- 母亲死了,默尔索没有哭,觉得葬礼那天热得难受;和沙拉玛诺谈起此事时,他说「这天总会到来的」。

- 雷蒙问默尔索要不要做朋友,他重复「做不做都行」。

- 老板问他愿不愿意去巴黎工作,他说「去不去都行」。

- 女友玛丽问他是否愿意结婚,他觉得可以结也可以不结,如果玛丽愿意,他们就结婚。

- 得到斩首判决时,法官问他有没有话说,他考虑了一下,说「没有」。

默尔索在监狱等待执行死刑时,与前来探访的神甫起了冲突,这是他在这篇小说里情绪波动最大的一段(大部分时候,他都是觉得难受或者厌恶)。神甫要他从监狱的石墙上看出上帝的脸,他说他盯着这石头看了几个月,连自己女友的脸都看不到;他拒绝将神甫称作「我的父亲」,因为神甫本来就不是他的父亲,他要神甫去别人那里当父亲。他怒吼道,世界上的所有人都被判了死刑,一切都不重要,其他人的死和母亲的爱,对他而言不重要,他们口中的命运和信仰的上帝,对他而言也不重要——一切都是不重要的。

默尔索看不见任何社会关系的重要性,神甫在他眼里只令人生厌。在法庭上听检察官批评自己时,他不带情绪地评价他「拎不清事实」但「说得有道理」。可以说,他是一个极端的 S 人(感受型),只关注自己感受到的事实,完全不能理解其他人口中重要的东西有什么重要的。

除了默尔索本人,小说对法庭的刻画也值得说道。《红与黑》里,于连也因为杀人罪而受审,在法庭上发表了一连串对制度和贵族的声讨;而默尔索的律师觉得他不说话对案子更有利,默尔索感到「人们好像是在把我完全撇开的情况下处理这桩案子。所有这一切都是在没有我参与的情况下进行的。」

人们对默尔索眼中的事实加以词藻修饰,把他在母亲下葬第二天的正常生活塑造成毫无情感、毫无人性的龌龊之事,用他没在母亲葬礼上哭、记不清母亲的岁数的事实渲染他杀人犯的无耻形象。检察官不理解默尔索对关系的木讷和对事实的观察方式,试图论证默尔索是一个十分「聪明」的罪犯。默尔索却想,一个普通人身上的优点,到了罪犯身上却成了滔天罪行。

法庭上,大家见面问好,兴高采烈地交谈,默尔索觉得自己纯系多余。不止法庭,似乎在任何人际关系中,默尔索都觉得自己是个「局外人」。当有人把情感投射在他身上时,他选择沉默;在被问及自己的感受时,他觉得一切都可有可无;当他感受到法庭上人们灼热、憎恶的目光时,他才觉得自己身处事中,感到了一丝害怕。

此外,加缪把法庭上人们对「情感」的使用描写得很荒谬。一方面,检察官以默尔索没为母亲哭丧、没在法庭上表露悔恨为论据,辩说他的罪不可赦;另一方面,人们只要求证人说出事实,对他们的哭泣和流露出的对罪犯的情感不屑一顾。说到底,小说里的检察官只是个辩手。

最后,在小说的末尾,默尔索再一次想到了妈妈,因为他在监狱中感到死亡离自己越来越近,他突然能够理解妈妈在养老院里的生活了:

如此接近死亡,妈妈一定感受到了解脱,因而准备再重新过一遍。任何人,任何人都没有权利哭她。

我想说,默尔索的思维方式,似乎更接近原始人和动物,他不在乎人类构建起来的文化和浮于表面的「情感」,对上帝和任何身份的人都毫无敬意(当然也并不反叛,他只是不在乎)。他拒绝接受社会习以为常的行为方式,他拒绝任何让他感到荒谬的东西。

身边的人和朋友对他来说能算是重要的,但道德和礼节对他来说是不重要的;他和女友当下的欢愉能算是重要的,但婚姻和被判刑后感情的消逝对他来说是不重要的;他自己感受到的事实能算是重要的,但真理和上帝是不重要的…… 在法庭上,他说他的案子很简单明了,但律师却说这个案子很棘手,最后,其他也觉得案子很复杂的人都来法庭上看他,那些不觉得简单明了的检察官和律师开始在法庭上讨论默尔索的灵魂和上帝…… 在默尔索的眼里,这一切都非常荒谬。

兴许一切都是简单的,只是人把事情变得复杂。

💬 本期杂谈

游戏的定义

游戏是一种制造体验的人工系统。游戏用一种工程手段制造体验,目的是激发人类的情感。

首先,设计师创建了一些游戏机制。然后,他们把这些游戏机制用一些具有代表性的虚构元素包装起来。在游戏过程中,这些机制之间会产生一系列事件。这些时间会触动玩家潜意识中的触发器,从而激发出情感。最后,这些情感交织到一起,变成了一种综合的体验。

——《Designing Games: A Guide to Engineering Experiences》

我之前对游戏的认知仅限于「一套有限的行动规则,并且有输和赢的条件」,而这样的定义显然没有很好地概括那些令人触动,或是上头到撒不开手的游戏。在游戏的定义中加入「情感」一词,能更好地阐释各种形式的游戏令人着迷的原因。

用「情感」的角度看待游戏,还能借此重新定义其他文化产品。既然游戏是一种通过工程技术创造的体验,那么小说可以是一种通过文学手段创造的体验,而电影可以是一种通过视觉手段创造的体验,其目的都是为了激发人类的情感。

此外,游戏还有「虚构层」一说,也就是机制、规则以外的,用于修饰游戏、风格化游戏的层次。比如,如果将《小丑牌》中的卡牌从扑克牌换成塔罗牌,其实也能玩下去,只不过整个游戏的风格就会从「赌场」变成「灵媒小屋」,玩家积累的点数也不会被称作「筹码」和「倍率」了。虚构层能决定游戏受众、整体表现,甚至成败——如果《Minecraft》变成一个外星殖民游戏,你需要避免死于只有在特定时间出现的外星人,然后挖掘异星矿石,建造殖民地,我很怀疑我还会不会喜欢这个游戏。

当个互联网房东,而不是租客

在如今的互联网上,任何不存在于大科技公司建立的生态系统(如 YouTube、Reddit、Discord)上的内容几乎可以等同于不存在。因为自己的朋友几乎都在这些平台上,所以自己也不得不使用,相信国内有不少用户使用微信时也是这样的感受。然而,我们是被限制了自由的「互联网租客」,房东们希望我们永远也不要离开楼房。在社交媒体上发布包含外部链接的内容会被限流,这已经不是新鲜事,各个平台都在尝试阻止用户跳出。

作者承认大科技公司的产品有难以取代的优势,你每天能够可靠地、不间断地、(某种程度上)免费地观看视频,也都是这些科技公司的功劳。毕竟,自己购买 NAS 或云服务器搭建私有流媒体服务的仍然是少数中的少数,而且这费钱得多。

作者提倡,不必完全抛弃大公司的生态系统,但有能力的人应该自己建立网站,在互联网上拥有自己的一片领地:

- 不必抛弃社交媒体,但应该把自己最重视、最核心的内容(the core of your value)放在自己的地盘。

- 不必陷入完美主义,一个数字花园不需要在一开始就很完美,只需要每天浇灌和一些生长的时间。

- 拥有自己的数据,防止某一天平台突然决定你不再是他们想要服务的客户,把你锁在门外,也让更多的人无需登录就能查看你的内容。

- 使用开放的格式(open format),而不是那些自称有导出功能但格式非常诡异的平台;也包括开放的协议(protocol),比如邮件就是通用的格式,换了哪个邮件服务商都一样——你可以迁移你的邮件列表,但没法迁移某个平台上的关注者。

- 拥有自己的域名,让别人知道在哪找到你,你永远可以将你的域名指向另一个 IP 地址。

为什么机器不可能创造艺术

文章探讨了什么是艺术,以及,依照这种对艺术的定义,为什么机器(包括 AI)不能够创造艺术。文章还简单提到了「智力」的定义,以及为什么人工智能甚至不如一只老鼠聪明。

作者认为,艺术是出了名地难以定义(Art is notoriously hard to define),在这篇文章中,他将艺术简单地定义为「艺术家作出的一系列选择」。摄影在刚出现时不被许多人当作艺术,是因为摄影时似乎没有太多可以做出的选择,只要按下快门就好了,而如今的摄影已经有了非常多的技巧和不小的可供艺术家自由发挥的空间,所以摄影可以被称作一种艺术。对于任何机器和软件,你都很难说他们做出了某种选择;但如果你认为 AI 在某种程度上拥有主观,这个理由兴许不能说服你。此外,就算将生成式 AI 当作创造工具使用,比起复杂的 Photoshop 用户界面,能用一个文本框做出的操作还是太少了。

另一个理由是,艺术因为人才有意义,而没有意义的艺术不能算作艺术。有很多线条简单甚至粗糙的画作也能被称作艺术,是因为创作者想要表达一些东西。一个比较极端的例子是达达主义的艺术作品「泉」,杜尚只是买了一个小便池然后签上了自己的名字,把它摆在了艺术展上。创作者的意图和他想要表达的东西,包含着艺术家的个性。意图、自我表达、个性让艺术有了意义。机器和软件,作为没有主体性的工具,是没有意图的、没有需要表达的自我、更没有个性,所以不可能创造艺术。

包括语言,名为「大语言模型」,实际上并不是在使用语言(not a linguistic utterance)。当你说「我很高兴见到你」或「对不起」的时候,并不是因为这句话有多少原创性,关键在于「这句话是你说的」「你带着一定的意图说出了这句话」。大语言模型没有感情也没有意图,它没有使用语言。

再说回「AI 不如一只老鼠聪明」这件事。计算机科学家 François Chollet 将智力(intelligent)定义为「掌握新技能的速度」,而非学识。在 2019 年,一个研究小组发现,老鼠仅在 24 次尝试后就能学会如何开车,而人工智能通过四千四百万局游戏才学会了如何下棋。AI 和所有的计算机系统一样,其实非常蠢。

请注意我在上文中极其克制使用 AI 这个词,不只是因为我实在讨厌过多地谈论它,更是因为以上的内容实际上适用于任何形式的机器和软件1。很多时候,人们自以为在谈论 AI,但实际上在讨论「技术进步」这个更抽象的概念——毁灭人类的可能是 AI,也可能是将来会出现的任何一种技术,但最终都还是人类自己。

如何把小屁孩吵赢

请注意这里的小屁孩并不是真的小屁孩,而是蛮不讲理的人。

作者提到,小孩子可能会摆出想要跟你理论的姿态,让自己看起来不像是在耍脾气,但实际上他们就是在耍脾气,只不过用的是另一个方式。他们不会因为这种形式化的理论改变任何观点。解决方案是直接问他们这样一个问题:「跟我讲讲你之前有没有因为这样的一场辩论真正改变过你坚信的观点?」或者「你觉得什么样的信息才会改变你的观点?」

我之前听一期由三位理科博士参与的关于玄学的播客时,其中有一位嘉宾就表示「如果真的有事实证据表明玄学能够预测未来,那我会感到惊讶,并且会改变看法」。

如果某个人与你争论时,从一开始就不打算改变他的观点,那和这样的人争论还有什么意义呢?

💡 新知复盘

向内思考与向外思考

从荣格心理类型的「内倾」和「外倾」态度来分析「思考」的两种形式,或许可以分为「向内思考」和「向外思考」。

| 向内思考 | 向外思考 |

|---|---|

| 发生在内部世界 | 发生在外部世界 |

| 工具为大脑 | 工具为大脑和外部媒介,如文字 |

| 网状结构 | 线性结构 |

| 以思维为载体 | 以语言为载体 |

| 模糊的、混乱的、不成体系的 | 清晰的、结构化的 |

| 无法被检验,即没人知道你是否真的做了有用的思考 | 可以被检验,即读者能够感受到你的思考深度 |

| 封闭的,无法与人交流 | 开放的,可以与其他的观点发生碰撞 |

| 具体表现为沉思、洞察、灵光乍现 | 具体表现为写作 |

这样的思维模型可以用来解释为什么有的人想得很多但不善言辞(向内思考但很少向外思考),有的人说得很多但缺乏深度(向外思考但很少向内思考)。

🗣️ 碎碎念

- 大概是因为之前用没有腐熟的咖啡渣做了肥料,一直养在桌面上的那盆火焰蕨因为土壤板结,几乎要枯死了。我痛定思痛,立马下单买了三盆新的(?)。

- 如果一个人只会用华丽的词藻和句式武装自己的表达,那是为了掩盖他思想和学识匮乏的事实。

- 之前 www.guhub.cn 因为 SSL 的问题一直无法正常访问,后来发现是腾讯云 EdgeOne 导致 Caddy 服务器无法自动配置 SSL 证书,可恶的腾讯!(?)

- 为什么这么多欧美歌迷喜欢把有新意的舞台设计称作「小品」…… 现代人是否因为过度的娱乐失去了欣赏艺术的能力?

以及,很多人似乎不明白,AI 其实是一个指代非常不明确的词汇,语言模糊反映了思维的不清晰。AI 可以是游戏中敌人的行动机制,AI 可以是给邮件分类的算法,AI 可以基于神经网络也可以不基于神经网络,AI 可以是大语言模型也可以是文生图模型…… ↩︎

如果你觉得文章对你有帮助,可以考虑赞助作者

如果评论未加载,请尝试刷新页面