🏃♂️

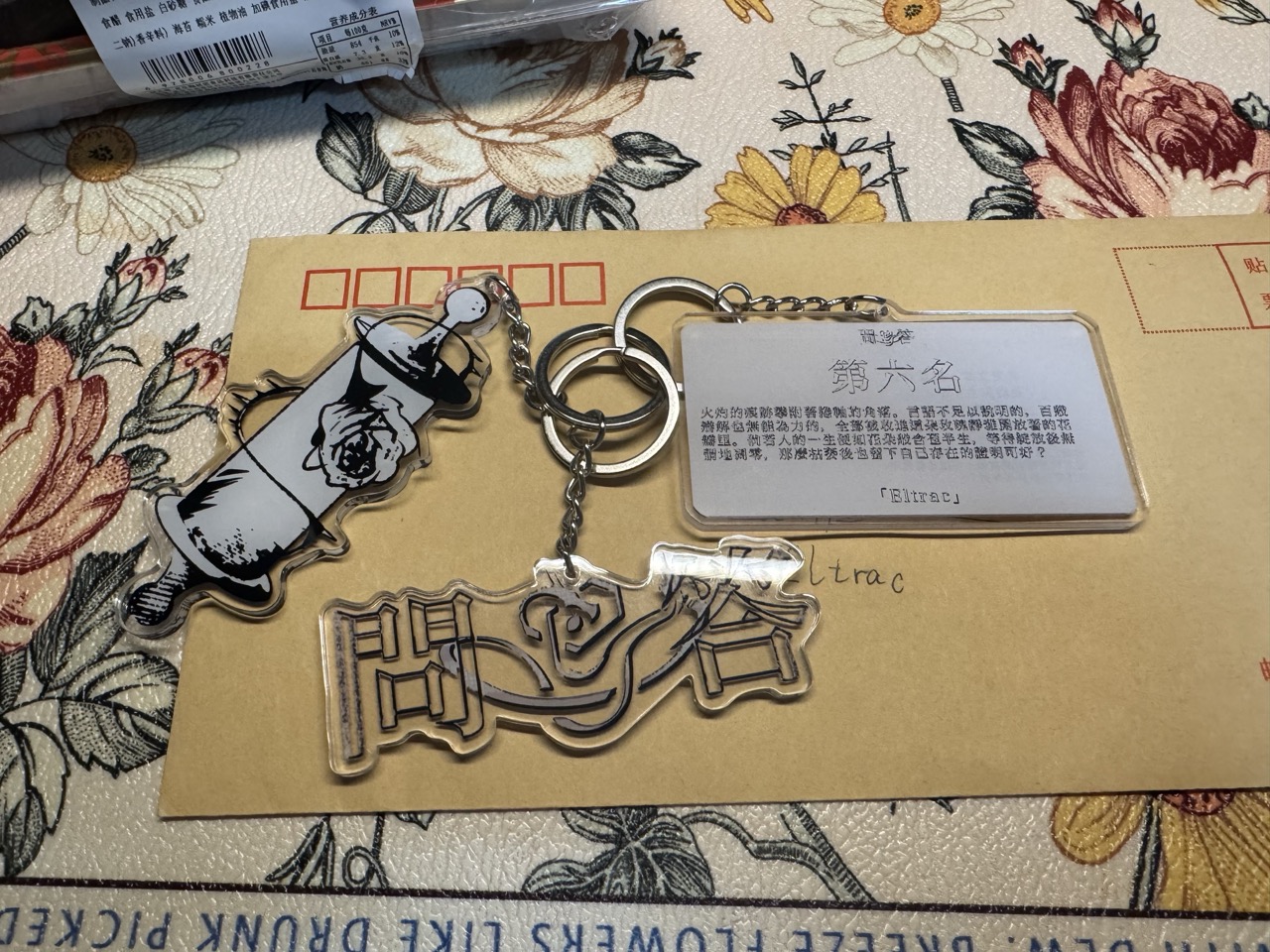

收到了来自后室中文维基的 Be The Worthy 赠送的礼物。是之前参与竞赛并获得前十排名的纪念品。挂件上的缠绕着卷轴的带刺玫瑰,是我的参赛作品《摩登女巫》中的意向,图像是赠礼者本人绘制;「问与答」是这次竞赛的主题。

非常有纪念意义的挂件

这是我第三次在周刊里展示自己收到的东西了,感觉自己有可能会变成一个开箱博主。如果有机会,也真想送出点什么给别人。

📚

断舍离

一本实用类的书籍,旨在指导读者通过物质上的、不必要物品的舍弃,清理精神上的垃圾,过上更平衡、怡然自洽的生活。

作者还探讨了东西对人而言是什么,书本所倡导的不只是「丢东西」那么简单。

读完这本书我前前后后丢掉了五六包垃圾,卖掉了闲置已久的电子设备。「万一有用呢」「丢了多可惜呀」一类的想法,一直困扰着我,但这样的负面情绪恰好证明了「我和这些物品的关系并不健康」。拥有它们并不能让我感到开心,在当下也不能发挥实际作用,那为什么不处理掉?

看住所变得更干净整洁,留下的都是自己喜欢的东西,心情也会变得舒畅。

这本书也有写得不好的地方,比方说作者似乎认为书的受众群体大部分是家庭主妇,或者说作者自己没能跳脱出自身身份和视野的局限性。

某些地方缺乏逻辑连贯性,有过度吹嘘断舍离思想的嫌疑。书中有个故事令我印象深刻,说某某女士一直梦想有什么样的房子,实践断舍离之后家里的环境有变好,然后,她的丈夫就带她去买了新房,最后作者说这位女士通过断舍离过上了梦想中的生活——你自己写的时候有读过一遍吗? 这难道不是丈夫买房子的功劳吗,和断舍离有什么关系?

🔍

贸易如何让人们的生活都变得更好?

经济学家的目的是尽可能达成「最优」,用哲学家的话来说,就是实现「善」的最大化。

经济学的一个基本原理是:某物的成本是为了得到它所放弃的东西。这些放弃的东西被称作「机会成本」,涵盖的范围很广。比如,如果你工作三年打算辞职出国留学,那么这一行为的机会成本就是:留学两年要交的学费、这两年里你原本能拿到的工资、你的时间、你的人脉等等。

从经济学的视角来看,最优的选择不只是优势最大的,也是机会成本最小的。在生产关系中,有的人拥有绝对优势,能在单位时间里生产更多的物品,但有些人拥有更低的机会成本,进而拥有比较优势。

如果甲能在单位时间内生产 30 个产品 A 或者 2 个产品 B,但乙只能生产 10 个产品 A 或者 1 一个产品 B,显然甲具有绝对优势。但问题在于,如果甲把时间用于生产产品 B,他就不能生产产品 A;对甲来说,生产一个产品 B 的机会成本是 15 个产品 A。

然而,乙生产一个产品 B 的机会成本是 10 个产品 A。也就是说,尽管乙没有任何绝对优势,但它有更低的机会成本。在这样的关系中,甲应该尽可能多地生产产品 A,乙应该尽可能多地生产产品 B,这样才能把蛋糕做大。

在甲和乙的例子中,生产 B 的机会成本分别是 15 和 10 个 A。如果甲和乙以 10~15 之间的价格,比方说 12 个产品 A,进行产品 B 的交易,那么双方都能获益:在一个单位时间内,甲生产了 30 个产品 A,乙生产了 1 个产品 B;甲用 12 个 A 交换了乙的 1 个 B;最后,甲获得了 18 个 A 和 1 个 B,乙获得了 12 个 A,双方最终得到的,都比自己原本能在单位时间内生产的产品多。

由此可见,让人们生产自己拥有更高比较优势的产品,才能实现「最优」和效益的最大化,在相同的时间内生产更多的产品。

一个人应该会做什么?

一个人应该能够给孩子换尿布、计划一次侵略行动、杀猪、驾驶飞船、设计建筑物、写诗、做会计账目、砌墙、接合断骨、照顾临终的人、执行命令、下达命令、与人合作、独立行动、解方程式、分析一个新问题、施肥、编程、做一餐美味的饭、高效地战斗、勇敢地死去。专业化是为昆虫准备的。

——罗伯特·海因莱恩

这是我在逛 Elizen 的博客时看到的一句话,我很喜欢这个句子,但是,它似乎和上一小节的内容相悖。专业化能提高经济整体的效益,对于个人来说又是怎样的呢?

从经济学和机会成本的角度考虑,很多事情你不需要会做。假设你的时薪是 60 元一小时,请一个家政上门打扫需要 50 元一小时。这种情况下,自己打扫房间的机会成本是 60 元,比请家政的成本高 10 元。

但换个角度考虑,整理自己的住所也可以是一件放松的事情。如果你自认为是一个生活有格调和品位的人,对自己的室内陈设多下点功夫,也是令人满足的自我外化,能满足内心的某种需求。这样的价值,是绝对无法用 10 块钱来衡量的。

无论从经济效益考虑,还是从个人生活的角度考虑,人需要学会做哪些事情,都取决于对自身的价值,可以是经济价值,也可以是必要的情绪价值。

🐈

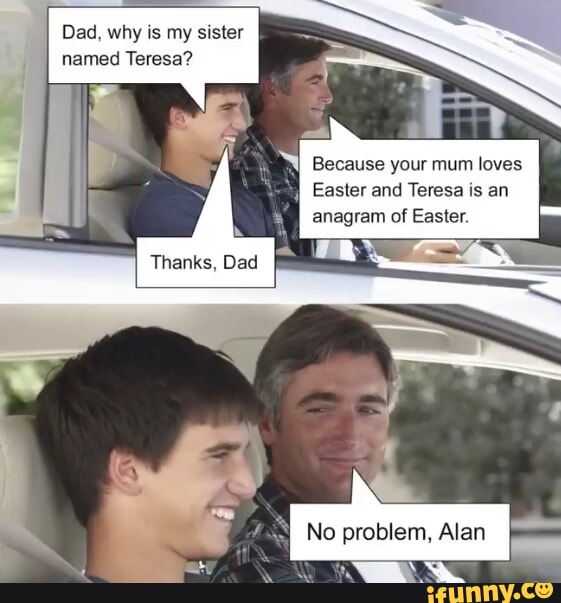

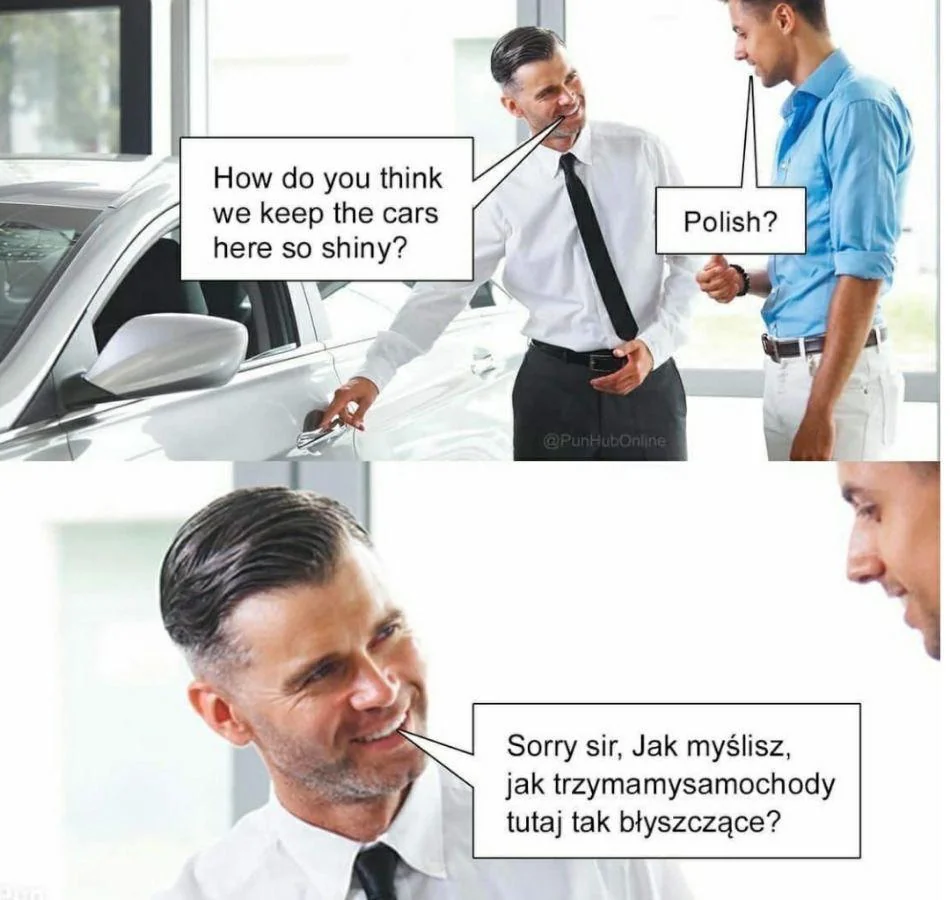

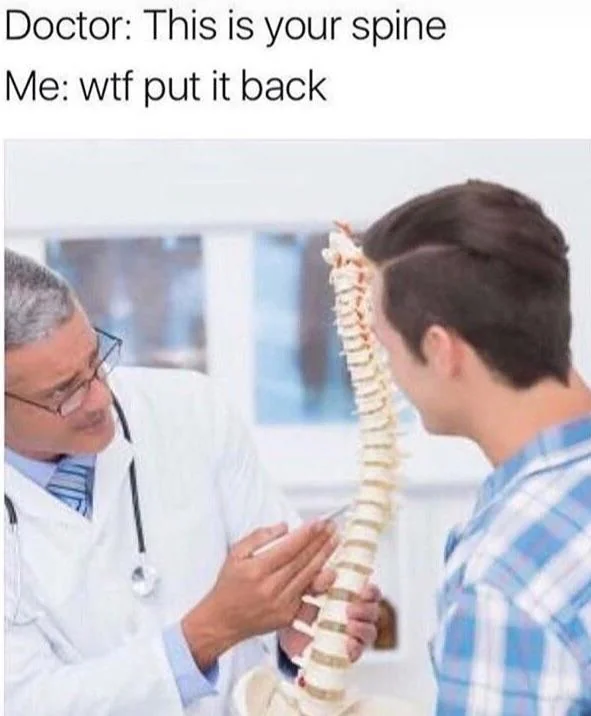

最后,来点英语双关笑话 ☝️🤓

如果评论未加载,请尝试刷新页面

你也可以加入本站的 Telegram 群组参与讨论