🙋 在做什么

Mac Mini 到手的第一件事居然是……

在听 Ariana Grande 的新专辑,《eternal sunshine》的豪华版,加曲《dandelion》很对胃口,这几天一直在循环。

📖 本周阅读

红与黑

法国现实主义小说,算文学类,意在刻画 18 世纪法国的社会风貌。

主角叫于连,是一个木匠的儿子,但记忆过人、精通拉丁文、爱钻研神学,靠着自身的学识跻身上流社会。离开穷人生活之后,主角又靠一张漂亮脸蛋博得维璃叶市长夫人和巴黎伯爵女儿的喜爱,仕途与这两位女子的爱情纠葛起来。

尽管司汤达想要把《红与黑》写成当时法国社会的一面镜子,但读完之后令我印象最深刻的还是狗血的爱情故事。毕竟,主人公自己的命运也正是因为两位女子才得以改变,最后被处以死刑,其罪行也是为了爱情、仇恨和尊严。

因为不懂法国历史,所以书中人物大谈政治时,我不太能读懂。主角于连出生在穷人家庭,除了对拿破仑的崇拜,对政治也没什么见解,更没有话语权。这方面知识的缺失,并没有妨碍我理解书中的故事。

我读这本书时,时常因为某些情节超出了我的文学舒适区(我实在找不到词来描述了)而感到大为震撼。有时候,我会觉得这位被作者成为「英雄」的人物,行径与人渣并无两样。再加上历史和文化的差异,我也不太能理解这些男人一受辱或起了冲突,就要决斗,争个你死我活的意义。

不过,被震撼得多了,也慢慢意识到,许多时候我需要去感受,而非评价。

一些摘录

- 谈虚无,谈死亡,谈无穷,都是要言妙道,但究其实,只是一种怕人耻笑的恐惧心理而已。

💬 本期杂谈

食欲:从消费者到劳动者

下课回来的路上听了一期有意思的播客,其中「重新审视自己与食物的关系」这一观点让我很受启发。当自己需要花很多时间和精力才能吃到令自己垂涎欲滴的食物时,不需要刻意的饮食计划就能形成自然的食欲,因为自己离食物的因果链更近了一步,食物不再是自己动动手指就能让人送到门口的高热量精加工食品,而是自己真是的劳动成果。自己仍然可以贪吃,但贪吃的前提是克服懒惰。

我很喜欢这种自然随性的感觉。尽管我在宿舍连烧摩卡壶的炉子都不敢用1,更别提自己做饭了,但我发觉自己在大部分时候食欲是相对健康的。至少,在一个暑假高强度减肥瘦了 40 斤之后,在毫无饮食计划,跑步也总是断断续续的情况下,我又瘦了 20 多斤,体重稳定地保持在 140~150 斤。2

发觉自己食欲没那么自然,大概是意识到自己有一种不饿也不馋,但下课、下班之后就往超市、小卖部和烧烤店跑的习惯。这大概是因为在城市生活的现代人难以分清食欲与习惯吧。

分清「社会认可」与「个人目标」

- 因为世界被「赢家获得一切」的零和思想统治,对大多数人来说,获得新闻和社交媒体里看到的那种成功,概率近乎为零。

- 仔细思考的话,社会结构其实很像彩票。成千上万的人花了大量的时间和他们的血汗钱,投入到这场赌博当中,像是交税一样为其他竞争者铺平道路,仅仅追求那微小的成功概率。

- 不要把社会认可与对你自己有利的东西搞混了。

作者的思想乍一看和「社会原子论」很像,认为个体在投入社会进步这场声势浩大的、赌博式的大赛中,也要停下来思考自己的愿望和利益,而不是被社会大流推着走,在潮流中获得的社会认可比起自己的幸福,其实无足轻重。

社会原子论

社会原子论(Atomism)描述了一种社会发展倾向,具有「社会原子化」倾向的社会由一群优先考虑个体利益,并且极大程度上能够自给自足的个体组成,这些人就像相互分离的原子一样运作。

社会原子论认为,个人拥有部分高于社会的权利,人们在大部分情况下优先考虑自己,能保证个体的生存和整个社会的共存。

Source: Atomism (social) - Wikipedia

做自己感到满意的事情,而不是大多数人认为最有用的,其实能保证自己的幸福,在大局上也能推动社会进步。

从 Git Commit 看高效沟通的方法

Git 是一个版本管理软件,常用于软件开发。Commit 是 Git 的一个功能,当程序员完成一次修改之后,就可以 git commit 提交者次修改,修改时需要附上信息,用文字描述这次更改。

为了更好的协作开发,commit 要怎么写有很多说法。我自己用的是 Conventional Commits 的格式,像这样:

<type>[optional scope]: <description>

不过我也愈发觉得一句话完全不足以描述一次 commit 做出的改动,而且,如 Mislav Marohnić 在《Every line of code is always documented》这篇文章中指出的:每行代码都因为提交时编写的信息而有迹可循。好的 commit 信息应该要让后来者明白自己为什么要这么改。

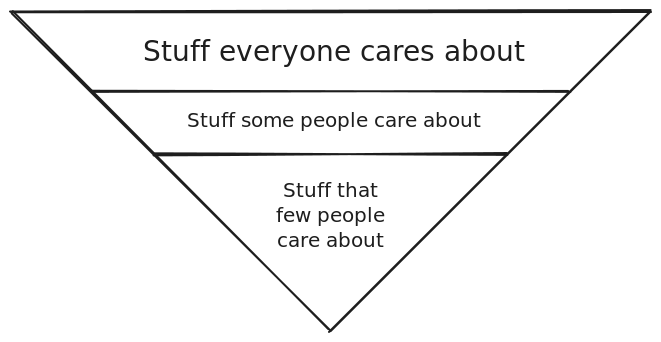

而 Michael Lynch 在《No Longer My Favorite Git Commit》中指出事无巨细地描述修改过程并不是好的软件工程,并展示了一个「倒金字塔」模型。

倒金字塔顶端是「所有人都在乎的东西」,其次是「一些人会在乎的东西」,最次是「很少人在乎的东西」。倒金字塔既表示了顺序,也表示了占比。也就是说,所有人都在乎的东西应该放在最前面,且应该是最多的;很少有人在乎的东西应该放在最后,而且应该尽可能言简意赅。

不能事无巨细,也不能总是简单掠过,搞清楚主次会让沟通更有效率。

如何制作小而美的游戏

- 如果刚开始做游戏就想一口吃成个大胖子,只有两种结果:要么放弃,要么在一个游戏引擎上耗了五年,指望跟掷骰子连着掷出13次六点一样低的概率、奇迹般地做出了自己梦中情游——这几乎不会发生。

- 从你的宏大计划中取出一小块,做成一个小游戏,以一种意想不到的方式实现你的梦想。

- 不要把做小游戏想成是你实现梦想之前所做的作业,不要说「做得好不好我都不在意」这样的话,因为这些小游戏也应该是值得你骄傲的作品。

关于「如何制作小而美的游戏」,作者给出了十二条建议。文章很长,可以选择感兴趣的条目阅读,不过要注意有的建议和前后文是相关的。

- 游戏的质量独立于其规模。

- 游戏的质量独立于其情感程度。

- 并不是让人感动得流眼泪、产生巨大的情感波动的游戏体验才算得上好。

- 学会欣赏微妙的艺术(subtle art),既能让自己成为更好的游戏开发者,也能让自己成为涉猎更广泛的玩家。

- 游戏的成功是自己定义的。

- 游戏的成功取决于是否实现了自己的承诺。

- 承诺越小,游戏越容易成功。

- 用一种有趣且令人愉悦的方式实现你的承诺。

- 不要超出你承诺的内容。

- 形式因素也是游戏承诺的一部分。

- 你的游戏能在浏览器上运行吗?加载要花多久?手机上能不能玩?有很多文字吗?还是什么都没有?

- 这些形式而非内容上的因素,也会极大程度上影响你的玩家。

- 发布游戏之前请完成它。

- 在游戏最后写上「未完待续」是未能完成自己承诺的表现,在标注 Demo 或者序集这样的字样来为自己设防之前,想想你为什么一定要现在发布它?

- 找你的朋友玩一玩来获得反馈,会比把未完成的内容扔给陌生人玩要好得多。

- 在一开始就做出更小的承诺。

- 游戏系列并非捷径。

- 好的游戏系列也应该是由多个独立的、完整的故事组成的。

- 不要考虑游戏能不能火。

- “不错”就很不错了(Good is good enough)。

- 玩的开心 :)

作者还推荐了两个小巧的游戏引擎,Bitsy 和 Twine,前者的限制不小,但两个都很适合用来交互式叙事。如果不需要自己编写高度定制化的游戏机制,不失为好的选择。

🗣️ 碎碎念

- 在书店站着读完了《我胆小如鼠》,是第一篇让我产生很强共鸣的余华的作品。一群男人聚集在一起欺负老实人,倒有点像上野千鹤子在《厌女》里讲的「男性同性社会同盟」,暗含着一种对「被当作女人」的恐惧,尤其是吕前进弯着腰以为自己要被强奸了,大喊「我是男人!我是男人!」的那一段,把男人对女性气质的厌恶和“沦为”女性的恐惧表现得淋漓尽致。这兴许与「主体性丧失」也有关系。

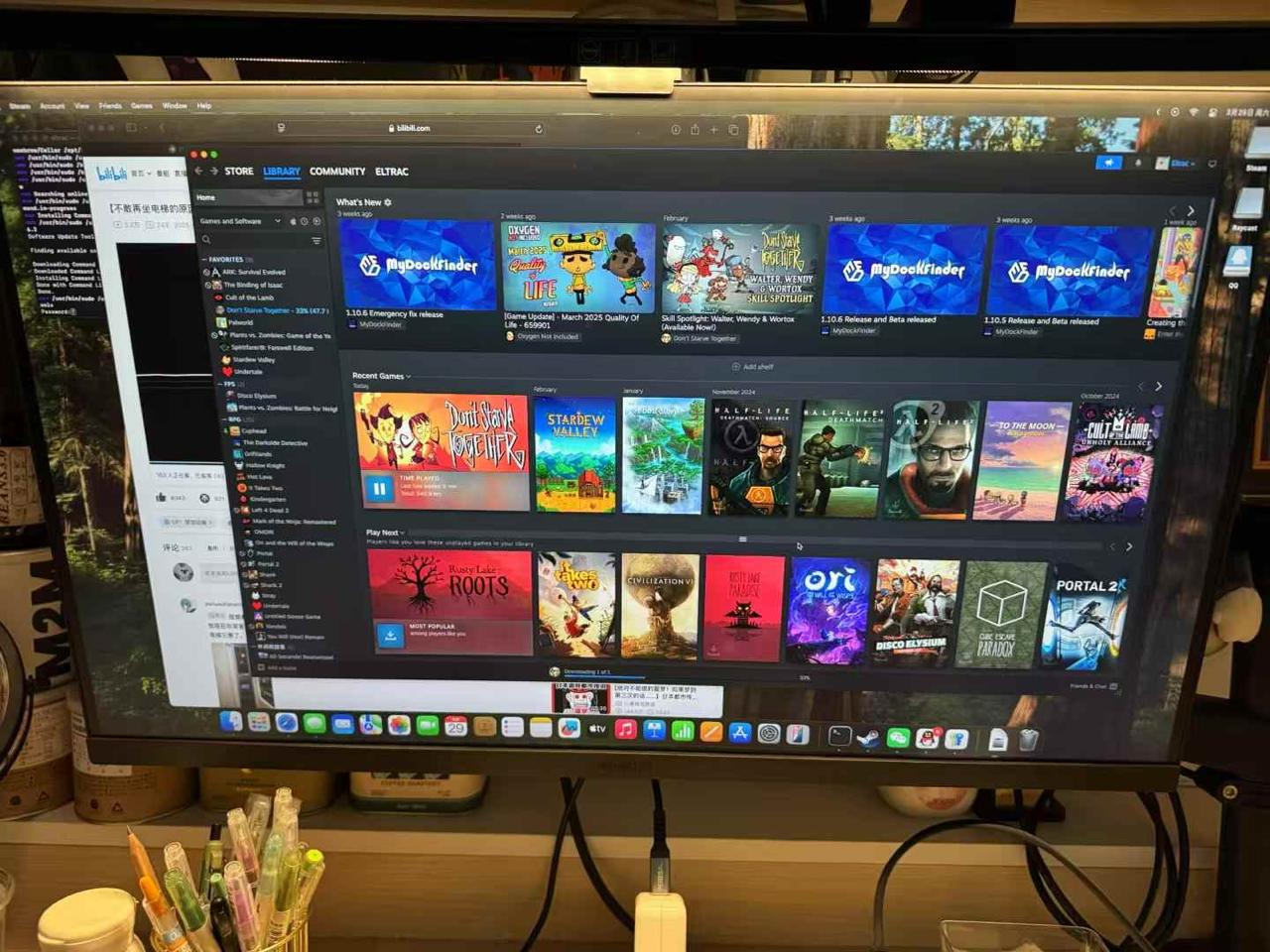

- 之前用 M1 的 MacBook Air 玩饥荒联机版,有很明显的卡顿,本以为是性能问题,结果才发现是饥荒洞穴服务器导致的延迟,在 Mac Mini 上也有,关掉洞穴服务器就不会有这个问题…… 之前在 Windows 平台上没有遇到过这么明显的延迟,不知道是不是处理器架构或者其他操作系统设计的差异导致的。总之,用其他方法优化之后还是能正常开启洞穴游玩的。3

- 终于可以把我的暗影精灵塞箱底了,换上 Mac Mini 之后,桌面的走线马上干净了,不需要找地方塞那块砖头一样大的电源适配器。

封面图来源:Jez Timms @ unsplash

如果评论未加载,请尝试刷新页面

你也可以加入本站的 Telegram 群组参与讨论