局外人

为了善始善终,功德圆满,为了不感到自己属于另类,我期待处决我的那天,有很多人前来看热闹,他们都向我发出仇恨的叫喊声。

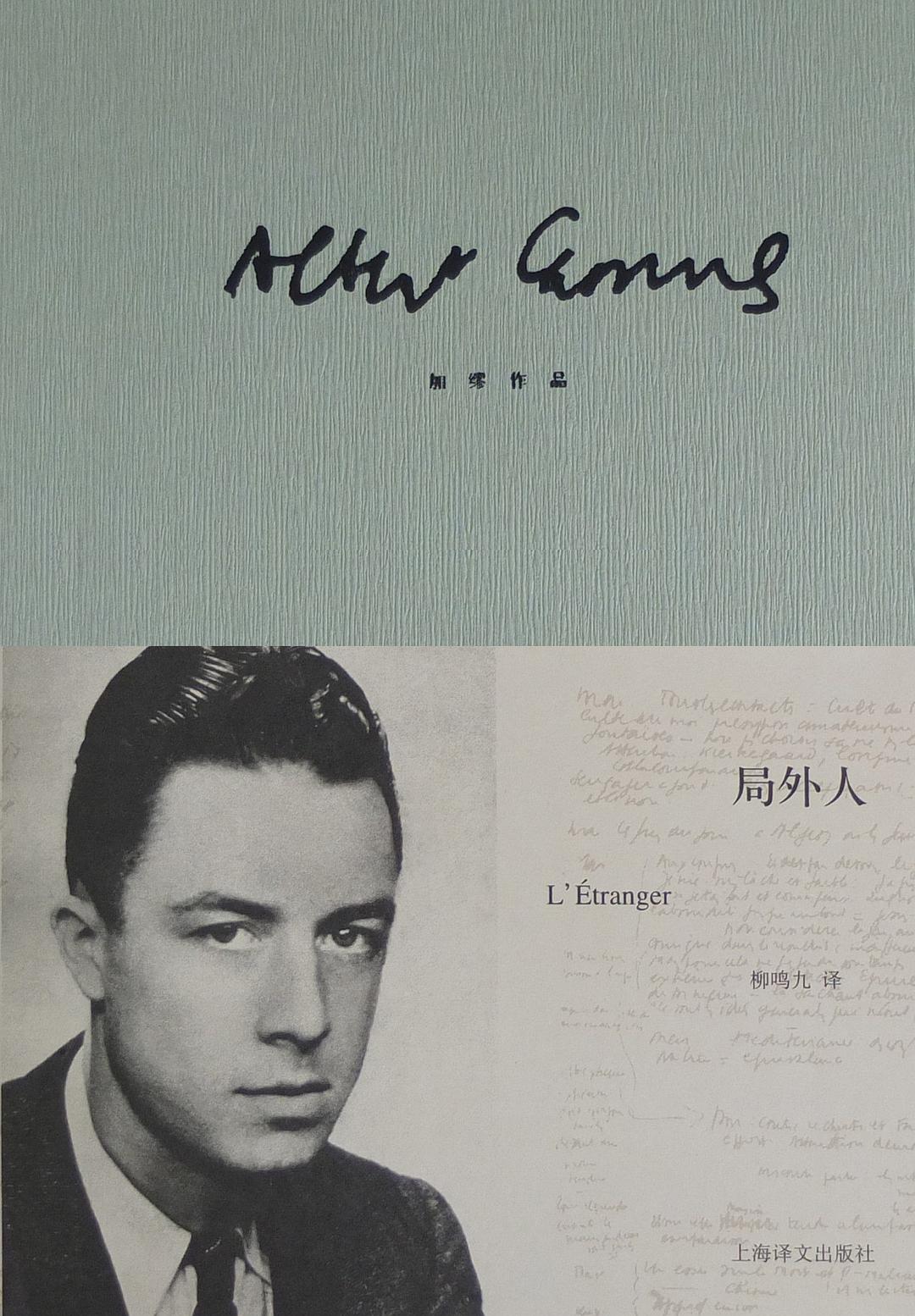

因为无意中发现了加缪的一句话「一切特立独行的人都意味着强大」,再加上不久前读了司汤达的《红与黑》,对法国文学也颇有兴趣,于是逛书店时就拿了加缪写的这一本《局外人》。

译者柳鸣九在序言中是这样描述主人公默尔索的:

是什么,他就说是什么。他拒绝矫饰自己的感情,于是社会就受到了威胁。

默尔索与女友玛丽谈起巴黎时,说「很脏。有不少鸽子,有些黑乎乎的院子,人们有白色的皮肤。」当他在上法庭前与法官会面时,法官颤抖、情绪激动,但默尔索只觉得热、难受、可怕,甚至可笑。对于默尔索来说,厌烦的情绪大于悔恨,生理感受要大于情感。

默尔索对于许多事情的态度都是「可有可无」的,因为他不像其他人那样觉得一切都很重要、很复杂。

- 母亲死了,默尔索没有哭,觉得葬礼那天热得难受;和沙拉玛诺谈起此事时,他说「这天总会到来的」。

- 雷蒙问默尔索要不要做朋友,他重复「做不做都行」。

- 老板问他愿不愿意去巴黎工作,他说「去不去都行」。

- 女友玛丽问他是否愿意结婚,他觉得可以结也可以不结,如果玛丽愿意,他们就结婚。

- 得到斩首判决时,法官问他有没有话说,他考虑了一下,说「没有」。

默尔索在监狱等待执行死刑时,与前来探访的神甫起了冲突,这是他在这篇小说里情绪波动最大的一段(大部分时候,他都是觉得难受或者厌恶)。神甫要他从监狱的石墙上看出上帝的脸,他说他盯着这石头看了几个月,连自己女友的脸都看不到;他拒绝将神甫称作「我的父亲」,因为神甫本来就不是他的父亲,他要神甫去别人那里当父亲。他怒吼道,世界上的所有人都被判了死刑,一切都不重要,其他人的死和母亲的爱,对他而言不重要,他们口中的命运和信仰的上帝,对他而言也不重要——一切都是不重要的。

默尔索看不见任何社会关系的重要性,神甫在他眼里只令人生厌。在法庭上听检察官批评自己时,他不带情绪地评价他「拎不清事实」但「说得有道理」。可以说,他是一个极端的 S 人(感受型),只关注自己感受到的事实,完全不能理解其他人口中重要的东西有什么重要的。

除了默尔索本人,小说对法庭的刻画也值得说道。《红与黑》里,于连也因为杀人罪而受审,在法庭上发表了一连串对制度和贵族的声讨;而默尔索的律师觉得他不说话对案子更有利,默尔索感到「人们好像是在把我完全撇开的情况下处理这桩案子。所有这一切都是在没有我参与的情况下进行的。」

人们对默尔索眼中的事实加以词藻修饰,把他在母亲下葬第二天的正常生活塑造成毫无情感、毫无人性的龌龊之事,用他没在母亲葬礼上哭、记不清母亲的岁数的事实渲染他杀人犯的无耻形象。检察官不理解默尔索对关系的木讷和对事实的观察方式,试图论证默尔索是一个十分「聪明」的罪犯。默尔索却想,一个普通人身上的优点,到了罪犯身上却成了滔天罪行。

法庭上,大家见面问好,兴高采烈地交谈,默尔索觉得自己纯系多余。不止法庭,似乎在任何人际关系中,默尔索都觉得自己是个「局外人」。当有人把情感投射在他身上时,他选择沉默;在被问及自己的感受时,他觉得一切都可有可无;当他感受到法庭上人们灼热、憎恶的目光时,他才觉得自己身处事中,感到了一丝害怕。

此外,加缪把法庭上人们对「情感」的使用描写得很荒谬。一方面,检察官以默尔索没为母亲哭丧、没在法庭上表露悔恨为论据,辩说他的罪不可赦;另一方面,人们只要求证人说出事实,对他们的哭泣和流露出的对罪犯的情感不屑一顾。说到底,小说里的检察官只是个辩手。

最后,在小说的末尾,默尔索再一次想到了妈妈,因为他在监狱中感到死亡离自己越来越近,他突然能够理解妈妈在养老院里的生活了:

如此接近死亡,妈妈一定感受到了解脱,因而准备再重新过一遍。任何人,任何人都没有权利哭她。

我想说,默尔索的思维方式,似乎更接近原始人和动物,他不在乎人类构建起来的文化和浮于表面的「情感」,对上帝和任何身份的人都毫无敬意(当然也并不反叛,他只是不在乎)。他拒绝接受社会习以为常的行为方式,他拒绝任何让他感到荒谬的东西。

身边的人和朋友对他来说能算是重要的,但道德和礼节对他来说是不重要的;他和女友当下的欢愉能算是重要的,但婚姻和被判刑后感情的消逝对他来说是不重要的;他自己感受到的事实能算是重要的,但真理和上帝是不重要的…… 在法庭上,他说他的案子很简单明了,但律师却说这个案子很棘手,最后,其他也觉得案子很复杂的人都来法庭上看他,那些不觉得简单明了的检察官和律师开始在法庭上讨论默尔索的灵魂和上帝…… 在默尔索的眼里,这一切都非常荒谬。

兴许一切都是简单的,只是人把事情变得复杂。

如果评论未加载,请尝试刷新页面