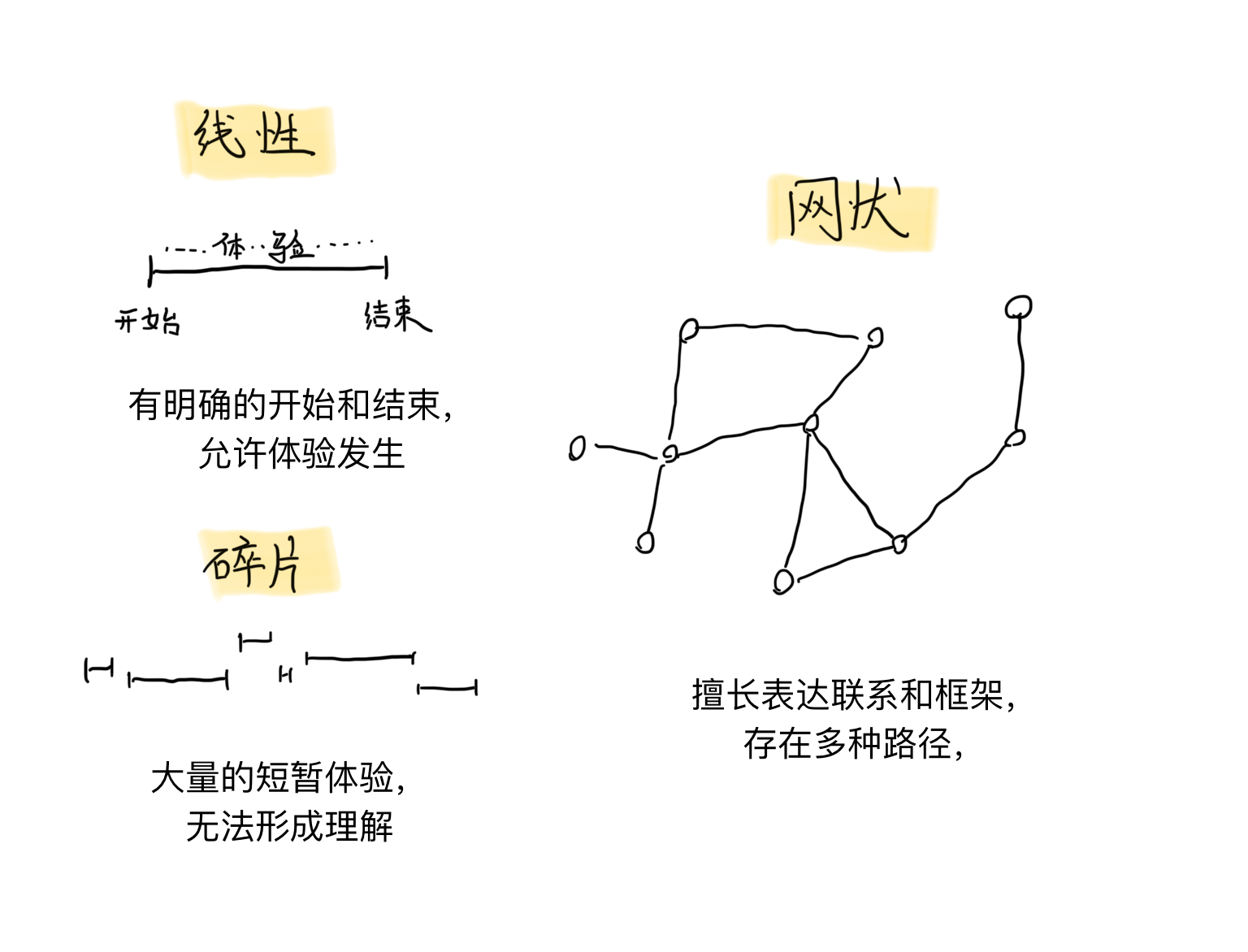

信息的组织结构

网状

知识管理圈子里最受推崇的笔记方法,往往是非线性的、网状的,通过双向链接、知识图谱或白板等形式将知识组织起来。这一方法的核心依据在于,人的大脑理解知识的方式更接近于这种网状结构。

网状结构最典型的呈现,其实是万维网文档的超链接。据说,在任意一个维基百科页面中点击第一个超链接,进入下一个页面后继续点击第一个超链接,如此往复,访客最终会来到「哲学」这个页面。维基百科上 95% 的页面都与哲学相关联。我认为这是因为维基百科致力于搭建一个完备的人类知识框架,除了要在每个条目下做出完备的阐释,还要将知识链接起来,而人类有 95% 甚至更多的知识都最初源自哲学这门古老的学科。

网状结构似乎非常强大,甚至能够呈现出整个人类知识体系的大概面貌。

从计算机的数据结构上看,网(network)即图(graph),树形结构(tree)也是一种特殊的图。树形的思维导图其实也可以归纳在网状结构当中,只不过是一种受限的网络,更适合组织特定主题的信息。

线性

如果不看超链接,单个万维网文档中的内容往往是线性的。一篇文章,从头到尾讲完了一个概念、阐述了一个观点。作者可能有网状的知识体系,但最终呈现的内容是线性的。

时间也是线性的,在这个语境下,用时间来定义线性可能要准确一些。一个视频、一期播客节目从开始播放到结尾,给观众和听众带来的体验就是线性的。其实阅读也是如此,从书页的开头读到结尾,就是一个线性的过程。再发散一些,用户从进入软件界面的开始到离开的过程、玩家从游戏开始界面到结束游戏的过程,都是线性的。简而言之,有明确开始和结束时间点的,都是线性的。

我认为只有线性的结构才能创造「体验感」。观看体验、收听体验、阅读体验、用户体验和游戏体验,都是前文所述线性呈现方式,从开始到结束,给个体带来的体验。个体在开始到结束的过程当中产生的感受和想法,甚至包括结束之后的回味,都是体验感的部分。

在数据结构中,网、图和树有路径一说,即将图中的多个节点按照特定顺序连接起来。在一个路径里,有确定的开始和结尾,所以路径是线性的。可以说,网状结构由若干线性的体验构成,产生的体验是不确定的。

碎片

互联网广泛普及之后,信息的碎片化已经是老生常谈了,并且往往是被批评的对象。

我认为碎片化的也是线性的,只不过从开始到结束的过程非常短。碎片化的另一个特征是连贯性的缺失,再加上短暂的体验使得个体有了更多的时间去摄取更多的信息碎片,个体最终获取到的是转瞬即逝的、无意义的、海量的、低质量的体验。

碎片化的信息可能是缺乏组织的信息,个体无法获得网状结构带来的宏观理解,也无法获得一般线性结构带来的完整体验。可以说,碎片信息只能给个体填充缺乏关联的不完整信息,但无益于建立深刻的理解。